La lengua del Quijote

- Por Rubén Rodríguez González

- Hits: 3881

Cursaba el séptimo grado cuando la televisión trasmitió la serie animada Don Quijote, con factura de televisión española. Cuando tocó en el plan de estudios, la obligación de leerme los capítulos indicados, fue excedida por la curiosidad que atizaban los muñequitos, un producto audiovisual prolijo y apegado al argumento de la obra, con el atractivo diseño de personajes y fondos, la animación, la música, las voces...

Después, me compré el libro, del cual había varias ediciones. Lo devoré de un tirón y jamás me lo volví a leer. Creo que existen obras y umbrales, o contextos, que motivan a leer algo en determinado momento de la vida, aunque antes nos parezca complejo y luego ya no nos motive.

Cuando uno llega al hábito de lectura por entretenimiento, aprende a husmear cuánto hay de placer en cada texto: en las palabras, en las oraciones, en las estructuras, en lo que se llama pomposamente armonía de la frase. Un libro bien escrito proporciona la misma satisfacción que la comida: dependen ambos –el texto y el platillo- de la proporción de los ingredientes y del tiempo de cocción.

Eso fue lo que me atrajo de El Quijote, su catedralicia dimensión lingüística, la misma que se tuvo en cuenta para que su edición inaugurara las producciones de la cubana Imprenta Nacional. Allí estaban la aventura, las peripecias, el humor, que cuatro siglos después olía a fresco a pesar de los arcaísmos de su lenguaje, los mismos que aparecían en Los tres mosqueteros y El conde de Montecristo.

Otro beneficio patente de la lectura es que cada libro te prepara para el siguiente. De ese modo, aprendí que entre un texto y otro existen vasos comunicantes, que ningún libro es una isla sino que está unido al otro por el “fondo oceánico” de la literatura universal, por corrientes, movimientos literarios, estilos, tendencias o el contexto histórico.

A la luz de otros saberes, me percataría de que la novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha es “adelantada” en lo que se llamaría a finales del siglo XX, posmodernidad, intertextualidad, reciclaje. Por eso, se la considera la primera novela moderna, que influyó en toda la narrativa posterior y encabeza la lista de las mejores obras de todos los tiempos.

Descubrí que me había divertido con ella, no por ser un bicho raro, sino porque es una obra explícitamente desmitificadora de la tradición caballeresca y cortés, de la cual se burla y “vacila” a su antojo con sostenido tono paródico que levantó mucha roncha entonces, cuando Miguelillo no era don Miguel de Cervantes y Saavedra, el más importante autor en lengua castellana y precursor de la novela realista.

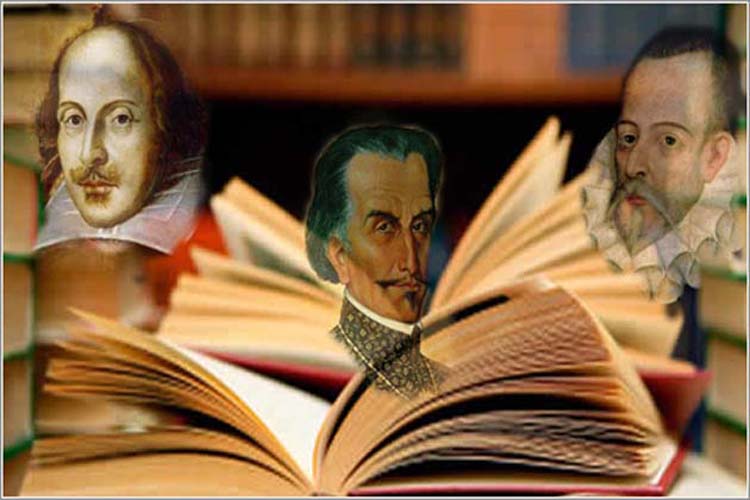

En consonancia, se estableció como Día del Idioma Español en las Naciones Unidas el 23 de abril, fecha en que fuera sepultado Cervantes en el año 1616. La celebración data del año 1926, cuando el escritor valenciano Vicente Clavel Andrés propuso la idea de un día especial para celebrar la literatura y la tradición se esparció gradualmente en toda España.

En 1995, la Unesco declaró como Día Internacional del Libro esta misma fecha, dizque porque también William Shakespeare y Garcilaso de la Vega fallecieron entonces aunque, a decir verdad, cuando el autor de Romeo y Julieta “guindó el piojo” su país se regía aún por el Calendario Juliano, con lo cual el 23 de abril vino cayendo el 3 de mayo, con el Gregoriano. Pero esa es otra historia.