La nationalisation des entreprises yankees : Cuba ne leur doit rien

- Écrit par Delfin Xiqués, Granma

- Published in Cuba

- Hits: 796

Après le triomphe de la Révolution cubaine, en janvier 1959, un processus de « confiscation des biens » a commencé dans le pays, comme mesure de sanction contre les principales figures de la tyrannie de Batista, contre les individus ou les entreprises qui avaient commis des crimes contre l'économie nationale, et contre ceux qui s’étaient enrichis illicitement sous la protection du pouvoir public.

Après le triomphe de la Révolution cubaine, en janvier 1959, un processus de « confiscation des biens » a commencé dans le pays, comme mesure de sanction contre les principales figures de la tyrannie de Batista, contre les individus ou les entreprises qui avaient commis des crimes contre l'économie nationale, et contre ceux qui s’étaient enrichis illicitement sous la protection du pouvoir public.

À cette fin, le 3 janvier 1959, fut constitué le ministère de la Récupération des biens détournés, afin d'enquêter sur les biens considérés comme susceptibles d'être saisis ou confisqués.

Le Journal officiel cubain publia en juin 1960 une liste de plus de 3 000 personnes physiques et morales dont les biens avaient été confisqués et de 4 000 autres qui firent l'objet d'une enquête par des auditeurs au cours de la période 1959-1960.

Il existe une grande différence entre la confiscation, la nationalisation et l'expropriation de biens à Cuba. Dans le cas des propriétés étasuniennes elles ont été nationalisées et expropriées, et non confisquées.

La confiscation, la saisie, en droit, est l'acte de saisir ou de priver des propriétés ou des biens sans compensation, lesquels sont transférés au patrimoine de l’État.

La nationalisation est le transfert obligatoire du droit de propriété d’un bien appartenant à des particuliers à l'État, en vertu d'une disposition d'un organe compétent de l'État, avec droit de recevoir une indemnisation.

L'expropriation est le transfert à caractère coercitif d'une propriété privée de son propriétaire à l'État, avec le droit de recevoir une indemnisation.

La Loi sur la Réforme agraire a été signée le 17 mai 1959 à La Plata, dans la Sierra Maestra, par le commandant en chef Fidel Castro Ruz et le Conseil des ministres du gouvernement révolutionnaire.

Cette loi établissait, entre autres mesures : « Les exploitations rurales de plus de 30 caballerias (1350 hectares), selon qu'elles se trouvent en production extensive ou intensive, respectivement, seront expropriées pour la superficie dépassant ces limites afin d'être distribuées aux paysans qui travaillent ces terres, et leur valeur sera payée avec des obligations de la Réforme agraire, remboursables pendant 20 ans, avec un intérêt annuel de 4,5 % ».

25 jours après la promulgation de la Loi sur la Réforme agraire, le Département d'État étasunien envoya une note à Cuba dans laquelle il exprimait, entre autres, sa reconnaissance du droit de l'Île à prendre possession de ses terres :

« Les États-Unis reconnaissent qu'en vertu du Droit international, un État a le droit d’exproprier dans sa juridiction, à des fins publiques, en l'absence d'un traité ou d'une convention contraire (...) » 1

Cela étant, le gouvernement révolutionnaire, soutenu par le peuple, promulgua la Loi n° 851 du 6 juillet 1960, qui habilitait le président de la République et le Premier ministre à prévoir, par le biais de résolutions conjointes, la nationalisation, au moyen de l'expropriation forcée, des biens étasuniens à Cuba.

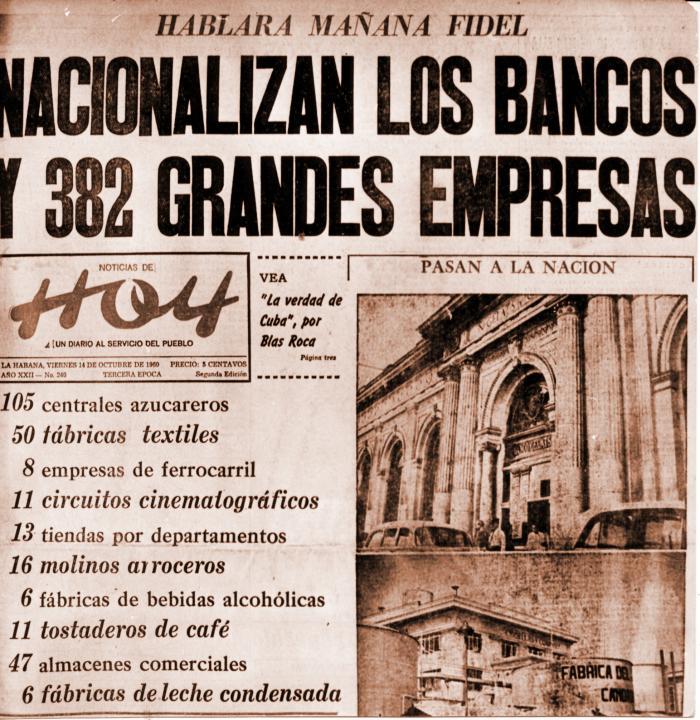

Plus tard fut proclamée la Loi n° 890 du 13 octobre 1960, qui prévoyait la nationalisation par expropriation forcée du reste des sociétés étrangères et de leurs filiales à Cuba, ainsi que des grandes entreprises détenues par des citoyens cubains.

Par la Loi n° 891 du 13 octobre 1960, le gouvernement révolutionnaire ordonna la nationalisation des banques cubaines et étrangères, à l'exception des banques canadiennes (dont la nationalisation se fit par l'achat de leurs actifs), ainsi que la liquidation du Fonds de stabilisation monétaire et du Fonds des hypothèques assurées.

Contrairement à ce que certains affirment par ignorance, et d'autres par mauvaise foi, le gouvernement cubain n'a pas volé les biens expropriés ou nationalisés de citoyens étasuniens, cubains ou d'autres nationalités.

La Loi n° 851 établit la forme et la manière d’indemniser la valeur des propriétés des personnes physiques ou morales, ressortissants des États-Unis et qui avaient fait l'objet d'une nationalisation. Cuba a toujours été, et est toujours, prête à indemniser les propriétaires concernés, mais la plupart de ces entreprises sont également redevables envers le gouvernement cubain.

Par exemple, avant le 10 octobre 1958, selon la loi, la valeur d'une propriété était calculée sur la base de la cotation sur le marché, en utilisant le prix de la propriété déclaré par son propriétaire sous serment.

Or, depuis des années, la plupart des grandes entreprises yankees agissaient illégalement : en collusion avec des fonctionnaires corrompus, elles dévaluaient le prix de leurs propriétés afin de payer moins d'impôts.

Ainsi, nous avons le cas de l'hacienda Sevilla : l’immense latifundio dans la municipalité d'El Cobre était géré par l'entreprise étasunienne Cuban Development Company. Ce fut l'une des premières propriétés soumises au processus légal d'expropriation. Environ 6 000 familles paysannes vivaient sur ces terres, de 8 897 caballerias, soit 400 365 hectares.

Les documents officiels de l'hacienda indiquaient qu'elle avait été enregistrée pour une valeur de 175 000 dollars, et non de 5 000 000 de dollars, comme les États-Unis prétendent aujourd’hui qu’elle soit reconnue et payée par le gouvernement cubain, alors que depuis des années, la valeur de la propriété avait été dévaluée afin de payer moins d'impôts.

Malgré ce qui vient d’être énoncé, les représentants de l’hacienda Sevilla ont déposé auprès de la Commission des réclamations étrangères des États-Unis à Washington, d.c., une déclaration de perte n° 20579 des requérants pour la valeur de la propriété d'un montant de 1 250 000 dollars, daté du 16 septembre 1970, et non pour les cinq millions de dollars qu'ils réclamaient à l'inra.

Rappelons également que le 29 juin 1960, les compagnies étasuniennes Texaco, Esso et Shell, qui avaient refusé de traiter le pétrole brut acquis par Cuba dans l'urss de l’époque, furent également nationalisées l'État cubain.

Au milieu de ces agressions économiques, la compagnie sucrière The Cuban American Sugar Mills Co. ferma les sucreries de Chaparra (Jesus Menéndez), Delicias (Antonio Guiteras) et Mercedita (Augusto César Sandino).

Ils les avaient dévaluées, si bien que cela n’avait pas de sens d'établir une revendication qui entraînerait une dette fiscale du requérant supérieure au coût réel de chacune des sucreries. Elles ont donc été abandonnées.

Et si cela ne suffisait pas, dans le cadre d'un litige portant sur une cargaison de sucre d'une valeur de 175 250,69 dollars, dont Cuba réclamait le paiement depuis août 1960 aux représentants de la société sucrière Vertientes-Camagüey de Cuba qui avait été nationalisée, la Cour suprême de justice des États-Unis avait tranché en faveur de l'État cubain le 23 mars 1964, en déclarant ce qui suit : « Tout État souverain est tenu de respecter l'indépendance de tout autre État souverain, et les tribunaux d'un pays ne doivent pas juger les actes du gouvernement d'un autre pays, accomplis sur son propre territoire. Le redressement des griefs résultant de tels actes doit être obtenu par les voies ouvertes aux puissances souveraines dans leurs relations mutuelles...». 2

Avec l'arrivée du président Donald Trump à la Maison-Blanche, le Titre iii de la Loi Helms-Burton (qui était resté inactif depuis 23 ans) a été activé, donnant aux anciens propriétaires de biens nationalisés à Cuba, y compris les citoyens cubains nationalisés citoyens étasuniens depuis lors, la possibilité de poursuivre devant les tribunaux de ce pays les personnes physiques et morales qui, d'une manière ou d'une autre, ont eu un contact avec ces biens, ce que la loi étasunienne qualifie de « trafic ».

L'un des principaux objectifs de la loi Helms-Burton a été d'entraver les relations économiques, commerciales et financières de Cuba avec des pays tiers et de compromettre sa capacité à attirer des investissements directs de capitaux étrangers pour son développement. Plus précisément, son Titre iii constitue une agression contre l'indépendance de Cuba et contre la souveraineté des autres pays, en raison de son intention d'appliquer la juridiction étasunienne de manière extraterritoriale.

Sources :

(1) Magazine Bohemia : n° 25, 21 juin 1959, p. 76.

(2) Las nacionalizaciones, los tribunales norteamericanos y la Enmienda Hickenlooper, Dr. Olga Miranda, Revista Cubana de Derecho, No. 12, 1997.

Reclamaciones por Propiedades Expropiadas en Cuba: Informe de Recomendaciones Legales, Rolando Anillo-Badía.